Accès aux droits : les « Territoires zéro non-recours »

39 territoires expérimentent et partagent leurs solutions pour lutter contre le non-recours aux droits sociaux

Publié le Mis à jour le 31/10/2025 |

Conséquence de la complexité du système de prestation sociales ou d’un manque d’information, le non-recours est un phénomène massif avec des conséquences sociales importantes. Plusieurs études constatent qu’aujourd’hui plus de 30 % des Français ne font pas les démarches pour avoir accès aux droits auxquels ils peuvent prétendre, ce qui peut faire basculer les ménages concernés dans la pauvreté ou les empêcher d’en sortir.

Chiffres clés

Selon la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees), le taux de non-recours aux principales aides et prestations sociales s’élève à :

- environ 34 % pour le revenu de solidarité active (RSA) ;

- 50 % pour le minimum vieillesse (ASPA) ;

- 30 % pour l’assurance chômage ;

- 32 % pour la complémentaire santé solidaire gratuite (CSS) ;

- et jusqu’à 72 % pour la CSS contributive.

Dans le cadre de la politique d’accès aux droits sociaux du Gouvernement, le ministère en charge des solidarités lance en février 2022 l’expérimentation « Territoires zéro non-recours », prévue dans l'article 133 de la loi 3DS et inscrite dans le cadre du Pacte des solidarités, afin de simplifier et de faciliter l’accès au droit, au juste droit, des personnes.

Cette démarche « Territoires zéro non-recours » s’est inspirée de trois territoires pionniers – Vénissieux, Bastia et le 10e arrondissement de Paris – qui ont initié ces dernières années des projets pilotes de repérage, d’aller-vers et d’accompagnement des personnes.

Objectif de l’expérimentation

L’objectif est de faciliter et simplifier l’accès aux droits et ainsi de limiter le non-recours. L’ensemble des projets vise à développer des démarches ciblées pour repérer, informer et accompagner les personnes dans leurs droits : accès aux RSA, à la prime d’activité, au chèque énergie, aux aides personnalisées au logement (APL) ainsi qu’aux services publics.

Les différents volets de l'expérimentation

Prévue pour une durée de trois ans (2023-2026) dans 39 territoires, cette expérimentation consiste à mettre en place de nouveaux dispositifs pour :

- aller vers les personnes les plus éloignées des institutions en leur fournissant l’information nécessaire et un accompagnement adapté à leurs besoins ;

- améliorer la coordination entre les institutions et acteurs de la lutte contre la pauvreté et de l’insertion dans leurs territoires ;

- renforcer l’aller-vers et le travail partenarial dans les pratiques des professionnels du travail social ;

- développer les échanges de données entre institutions à des fins de lutte contre le non-recours ;

- coconstruire les expérimentations avec les publics ciblés par le dispositif expérimenté ;

- travailler sur le non-recours à un panel de droits sociaux dont, a minima le RSA et la prime d’activité.

Budget et durée

Dotée d’un budget de 18 millions d’euros pour les territoires zéro non-recours entre 2023 et 2026, soit 6 millions d’euros par an, l’expérimentation durera trois ans.

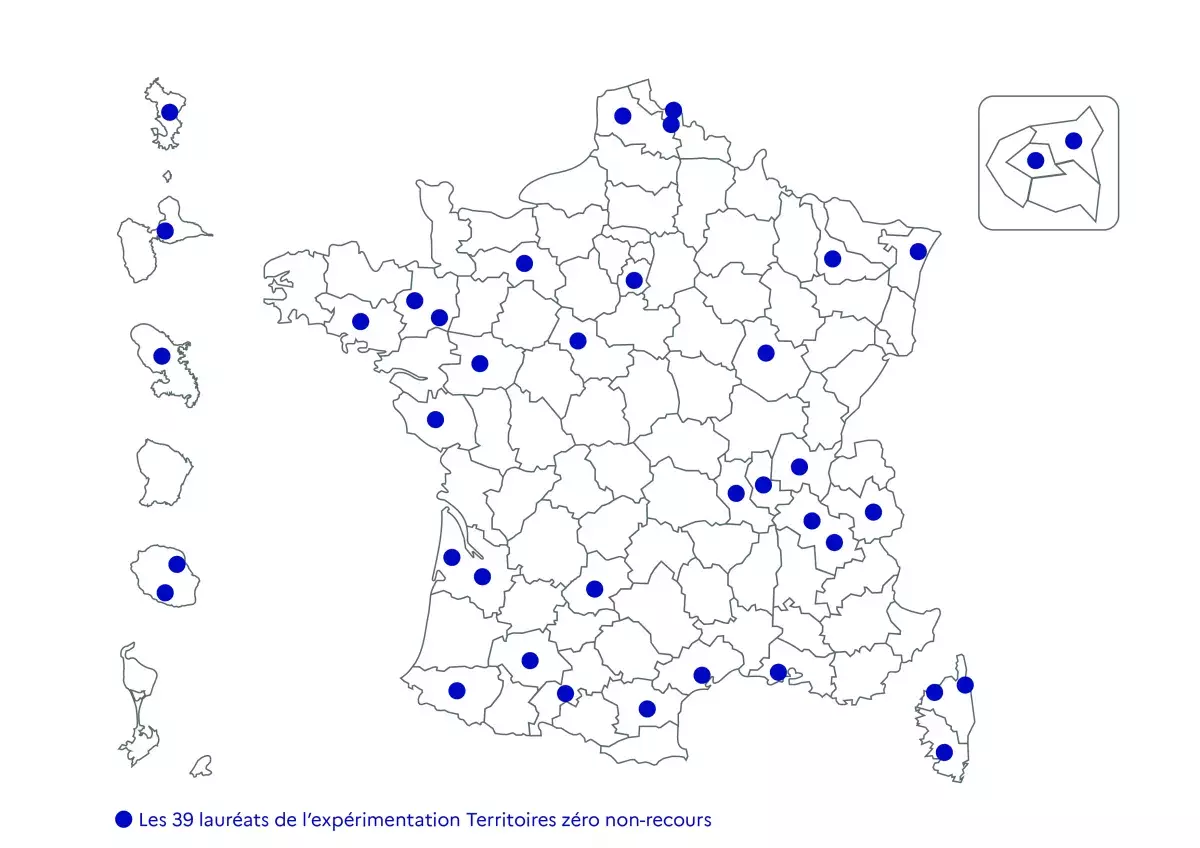

39 territoires participent à l’expérimentation

À la suite d'un appel à projets lancé le 31 mars 2023, 39 territoires ont été retenus pour développer des initiatives visant à simplifier l’accès aux droits et à limiter le non-recours. Ils expérimentent ainsi des initiatives de lutte contre le non-recours aux droits sociaux en mobilisant une pluralité d’acteurs (collectivités, associations, caisses de sécurité sociale, bailleurs sociaux, etc.).

Ces territoires comprennent 20 communes, 7 départements, 12 établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) :

- issus de 17 régions (en métropole et en outre-mer) et de 33 départements différents ;

- représentant 18 territoires d’expérimentation densément peuplés, 10 territoires de densité intermédiaire et 11 territoires ruraux ;

- ayant des périmètres d’expérimentation variés : quartier (9), communal (15), intercommunal (11), département (4) ;

- connectés à d’autres dispositifs et expérimentations : Territoire zéro chômeurs longue durée (11), France Travail (2), Cités de l’emploi (11), Solidarités à la source (6).

Parmi eux, 11 territoires zéro non-recours démarrent dès 2023 et 28 à compter de janvier 2024.

La communauté apprenante au service des territoires

Une communauté apprenante est mise en place durant toute la durée de l’expérimentation avec pour objectif de devenir un espace commun de partage. Elle doit permettre la bonne circulation des informations, des retours d’expérience, un partage des questionnements et des bonnes pratiques.

Elle répond aux enjeux suivants :

- permettre aux représentants des 39 territoires de mieux se connaître et de partager, en temps réel, leurs retours d’expérience ;

- renforcer le partage et l’apport de valeurs, d’une part en réalisant une collecte documentaire centralisée accessible à tous, et d’autre part en permettant, à l’occasion des réunions plénières comme des réunions thématiques, de faire remonter des alertes et d’adapter, le cas échéant, le cadre des expérimentations ;

- créer une communauté plus large que celle des territoires expérimentateurs en organisant, une fois par an, une journée thématique permettant de partager et de prendre de la hauteur sur les actions menées ;

- permettre la structuration d’une communauté numérique ayant vocation à centraliser la documentation, maintenir le lien entre les membres et l’organisation, participer et coanimer des événements en ligne (webinaires, séminaires en ligne, conférence, newsletter, etc.) liés aux thématiques des expérimentations.

La communauté apprenante associe près de 150 membres des territoires expérimentateurs, les caisses locales partenaires et des services déconcentrés de l’Etat. Elle réunit 80 personnes régulièrement depuis son lancement le 20 décembre 2023 au travers différents temps dédiés de retours d’expérience.

Le bilan de l’année 2024 de cette communauté apprenante a été réalisé.

Le comité national de suivi de l’expérimentation

Parce qu’il est important de partager l’avancée de cette expérimentation et son évaluation avec tous les acteurs nationaux concernés par l’accès aux droits sociaux et aux services et à la lutte contre le non-recours, un comité national a été installé. Présidé par la DGCS, il implique tous les partenaires nationaux de l’accès aux droits. Il réunit une à deux fois par an la direction de la sécurité sociale, les ministères concernés par l’accès aux droits (comme les ministères du logement, de l’emploi et de l’insertion professionnels) ainsi que les caisses nationales, France travail et l’ANCT.

Un premier bilan de l’expérimentation réalisé fin 2024 montre son déploiement tout au long de cette première année de mise en œuvre.

L’évaluation de l’expérimentation

Le comité d’évaluation

Un comité d'évaluation, animé par Nicolas Duvoux, président du Conseil national de la lutte contre l’exclusion (CNLE), est chargé de l’analyse et de la démarche scientifique d’évaluation de cette expérimentation tout au long de son déroulement.

Il est composé de personnalités qualifiées et reconnues en matière d'évaluation des dispositifs d'accès aux droits (chercheurs, scientifiques, universitaires…), de représentants de l’administration (ministère chargé des Solidarités, organismes de sécurité sociale, service public de l'emploi) et des acteurs de l'insertion sociale et professionnelle notamment.

Les objectifs de l’évaluation de l'expérimentation

L’évaluation nationale, élément majeur de l’expérimentation, vise à :

- tirer des enseignements des expérimentations menées afin de déterminer les conditions dans lesquelles elles peuvent être prolongées, élargies ou pérennisées ;

- documenter le phénomène du non-recours et évaluer les réponses institutionnelles qui sont proposées.

Sous l’égide du comité scientifique d’évaluation présidé par Nicolas Duvoux, deux rapports d’évaluation seront réalisés :

- 6 mois avant la fin de l’expérimentation (soit juillet 2026) ;

- et 6 mois après la fin de l’expérimentation (soit juillet 2027) afin de prendre en compte les effets produits jusqu’à la fin de l’expérimentation.

Le consortium évaluateur (ODENORE associé à VIZGET, NEORIZONS et au CREDOC) a été désigné fin 2024 pour mener cette évaluation sous l’égide du comité scientifique et de la DGCS.

Trois axes seront évalués :

- 1er axe : l’effet des actions sur les publics directement concernés : l’accès aux prestations et le maintien de celles-ci, ainsi que d'autres effets (amélioration des compétences administratives et/ou numériques, niveau de confiance des individus dans le système de protection sociale, etc.).

- 2e axe : la modification des pratiques professionnelles (amélioration de la détection de situation de non-recours, de l’orientation des personnes...), voire l’émergence de nouveaux métiers (« ambassadeurs des droits » etc.).

- 3e axe : la transformation des réseaux d’acteurs et des partenariats et son effet sur l’accès aux droits des publics concernés.

De manière transversale, elle analyse la participation des personnes concernées aux expérimentations et estime les coûts évités par l’expérimentation.

Même si cette évaluation est nationale, chaque TZNR bénéficiera d’enseignements qui lui seront propres et participera à la discussion sur les conclusions de l’évaluation.

L’évaluation mobilise ainsi les 39 TZNR ainsi que les caisses de sécurité sociale et France travail, au travers de recueils de données, d’enquêtes, ainsi que d’immersions approfondies au sein d’un nombre limité de territoires avec des entretiens avec les personnes concernées et les acteurs locaux.

Ce recueil de données et les entretiens s’appuient sur un traitement de données personnelles, autorisé par un arrêté et mené dans le cadre de la mission d’intérêt public de la DGCS.

Informations sur les principales caractéristiques du traitement de données

L’arrêté du 12 mai 2025 portant création d’un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la réalisation d’une évaluation de l’expérimentation territoriale visant à réduire le non-recours aux droits sociaux, a été publié au Journal officiel le 31 mai 2025. Arrêté du 12 mai 2025 autorisation de traitement Evaluation TZNR

Finalité du traitement de données

La licéité de ce traitement est fondée sur le e du paragraphe 1 de l’article 6 du RGPD, à savoir l’exécution d’une mission d’intérêt public.

Les finalités de ce traitement sont décrites supra : « Les objectifs de l’évaluation ».

Les sources des données

Concernant les personnes rencontrées dans le cadre des actions menées sur les territoires expérimentateurs, les données sont transmises par des professionnels des 39 territoires. Ces professionnels seront habilités à effectuer cette collecte et cette transmission.

L’effectivité des principales aides légales demandées et/ou acquises sera connue tout au long de l’évaluation via les organismes de sécurité sociale et France travail avec lesquels la DGCS aura passé convention.

Enfin, sur les territoires faisant l’objet les monographies, des données à caractère personnel seront issues des entretiens avec l’évaluateur auquel les personnes auront donné leur accord.

Le destinataire des données

Les données et informations sont transmises par les 39 porteurs et par les territoires faisant l’objet d’une monographie (cf. « Sources des données ») au seul consortium évaluateur.

Le périmètre des données

Les données concernent les personnes rencontrées dans le cadre des actions des 39 porteurs sur leur territoire, visant à lutter contre le non-recours et faciliter l’accès à des aides sociales.

Les personnes concernées sont celles qui sont rencontrées lors de bilans des droits, d’entretiens ou de permanences ou possiblement lors d’actions d’aller.

Concernant les personnes rencontrées dans le cadre des monographies, au 2 juin, celles-ci portent sur les TZNR de la ville de Bourg en Bresse, de Flers et du conseil départemental de la Haute Garonne.

Les données demandées ont été minimisées et visent à éclairer la situation familiale, d’habitation et d’activité des personnes rencontrées. Elles sont recueillies au fil de l’eau des actions des TZNR et seront mises en regard de la demande et de l’accès à des prestations sociales et ce jusqu’au 31 décembre 2026.

Durée de conservation des données

Les données et informations issues des 39 TZNR sont conservées pour la durée du marché avec le consortium évaluateur, à savoir jusqu’en mai 2027, à compter de leur date de transmission. Les données des entretiens sont conservées le temps des monographies.

À l’issue de l’évaluation, des données issues des 39 TZNR pseudonymisées (sans l’identifiant) sont transmises au comité scientifique via la DGCS pour une durée de 6 mois afin de pouvoir réaliser le rapport au gouvernent et au Parlement.

Enfin, les données fortement pseudonymisées sont in fine transmises à la DGCS dans le cadre de ses missions d’évaluation des politiques publiques visant à favoriser l’accès aux droits.

Les 39 TZNR se verront mettre à disposition les documents de synthèse leur permettant d'évaluer les effets, à l’échelle de leur territoire, de l'expérimentation dans les quatre domaines. Cette mise à disposition sera effective à l’issue de l’expérimentation, mais également de manière régulière jusqu’à la fin de l’expérimentation.

Les droits des personnes

Les personnes concernées par des actions des 39 TZNR peuvent s’opposer à la collecte et au traitement de leurs données pour la réalisation de l’évaluation. Cette opposition est sans impact sur leur situation, leur dossier ou leur accompagnement.

Elles sont informées au premier contact de cette possibilité par les TZNR Tout au long de l’expérimentation elles peuvent demander à avoir accès, à rectifier, à supprimer ou limiter leurs données enregistrées.

Pour les personnes rencontrées avant la publication de l’arrêté et dont des données ont été collectées, une information est réalisée par tout moyen par les TZNR avant leur transmission à l’évaluateur.

Responsable de traitement et personnes à contacter pour toute question sur ce traitement

Le traitement des données est placé sous la responsabilité du directeur général de la cohésion sociale, M. Jean-Benoît Dujol.

Le traitement est réalisé par l’évaluateur est conçu de façon à garantir la confidentialité des personnes en empêchant l’évaluateur de pouvoir réidentifier les personnes concernées.

S’agissant des données issues des 39 TZNR, ces données personnelles sont pseudonymisées. Les noms, prénoms et date de naissance demandés aux personnes, en plus des informations collectées sur leur situation, ne seront pas enregistrées et ne servent qu’à produire un identifiant (un pseudonyme). Les données sur l’accès à des aides sociales seront pseudonymisées en amont de leur transmission à l’évaluateur qui n’aura jamais accès aux données nominatives des personnes.

S’agissant des monographies, les entretiens entre les personnes et l’évaluateur sont anonymes. Les données à caractère personnel servent à recontacter les personnes concernées pour un autre entretien. S’agissant des données sur les professionnels et bénévoles des acteurs de TZNR, elles servent à éclairer leur parcours professionnel.

Si vous souhaitez adresser une demande relative à la protection des données personnelles dans le cadre de ce traitement vous pouvez écrire à l’évaluateur :

Par un message électronique (email) à : rgpd@data-tznr.fr

Par un courrier par voie postale à l’adresse ci-dessous :

NEORIZONS

75, Cours Albert Thomas

69003 Lyon

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL : Les droits pour maîtriser vos données personnelles | CNIL